1. История представлений о Вселенной

Астрономия никогда не дружила с космологией.

Ночное безоблачное небо видится человеку так, будто он находится под гигантским полусферическим колпаком, усеянном неземными сокровищами. В древнейших космологиях небо представлялось куполом или выпуклой крышей. Эта иллюзия сохранялась и у древнегреческих учёных, которые понимали или допускали шарообразность Земли, например, у Пифагора в VI в.до н.э., только в этом случае купол менялся на сферу. Считается, что греки представляли себе причину движения усыпанной звёздами сферы в находящимся за ней божественном двигателе, и её вращение механически передавалось меньшим прозрачным сферам с планетами, Луной и Солнцем. Древнегреческие учёные знали, что Солнце во много раз больше Земли, они располагали достаточными наблюдательными данными, чтобы понять, что гелиоцентрическая система более удобна для расчётов, но тем не менее предпочитали помещать Землю в центр Вселенной. В IV в. до н.э. Евдокс всё видимое движение небесных тел свёл к равномерному вращению вокруг Земли 27 хрустальных сфер, при этом на каждую из пяти (известных тогда) планет приходилась система из четырёх сфер, а на Солнце и Луну - из трёх. Веком позже количество сфер уточнил Аристотель, доведя его до 55. Аристотель и его сторонники считали сферы материальными объектами. Планеты - "блуждающие звёзды" - периодически меняют свой блеск, то приближаясь к Земле, то удаляясь от неё, а Марс, Юпитер и Сатурн к тому же (когда Земля обгоняет их в своём орбитальном движении) описывают в небе петли (на рис. справа показано движение Марса). Чтобы объяснить эти явления, гениальный греческий математик Аполлоний Пергский (II в. до н.э.) придумал геометрическую конструкцию: Земля находится в центре окружности (деферента), по которой равномерно движется центр другой окружности (эпицикла), по которой в свою очередь движется планета.

В случае равенства периодов обращения деферента и эпицикла планета движется вокруг Земли по результирующей окружности, называемой эксцентром.

Если эпицикл вращается быстрее, планета периодически выписывает петли. Следует отметить, что Аполлоний не преследовал цель объяснить физическую природу этих движений, он придумал лишь математическую модель, описывающую данные наблюдений.

Ночное безоблачное небо видится человеку так, будто он находится под гигантским полусферическим колпаком, усеянном неземными сокровищами. В древнейших космологиях небо представлялось куполом или выпуклой крышей. Эта иллюзия сохранялась и у древнегреческих учёных, которые понимали или допускали шарообразность Земли, например, у Пифагора в VI в.до н.э., только в этом случае купол менялся на сферу. Считается, что греки представляли себе причину движения усыпанной звёздами сферы в находящимся за ней божественном двигателе, и её вращение механически передавалось меньшим прозрачным сферам с планетами, Луной и Солнцем. Древнегреческие учёные знали, что Солнце во много раз больше Земли, они располагали достаточными наблюдательными данными, чтобы понять, что гелиоцентрическая система более удобна для расчётов, но тем не менее предпочитали помещать Землю в центр Вселенной. В IV в. до н.э. Евдокс всё видимое движение небесных тел свёл к равномерному вращению вокруг Земли 27 хрустальных сфер, при этом на каждую из пяти (известных тогда) планет приходилась система из четырёх сфер, а на Солнце и Луну - из трёх. Веком позже количество сфер уточнил Аристотель, доведя его до 55. Аристотель и его сторонники считали сферы материальными объектами. Планеты - "блуждающие звёзды" - периодически меняют свой блеск, то приближаясь к Земле, то удаляясь от неё, а Марс, Юпитер и Сатурн к тому же (когда Земля обгоняет их в своём орбитальном движении) описывают в небе петли (на рис. справа показано движение Марса). Чтобы объяснить эти явления, гениальный греческий математик Аполлоний Пергский (II в. до н.э.) придумал геометрическую конструкцию: Земля находится в центре окружности (деферента), по которой равномерно движется центр другой окружности (эпицикла), по которой в свою очередь движется планета.

В случае равенства периодов обращения деферента и эпицикла планета движется вокруг Земли по результирующей окружности, называемой эксцентром.

Если эпицикл вращается быстрее, планета периодически выписывает петли. Следует отметить, что Аполлоний не преследовал цель объяснить физическую природу этих движений, он придумал лишь математическую модель, описывающую данные наблюдений.

Аристотель, как считается, создал первую научную (физическую) картину мира. Её основой было учение о центральном положении тяжёлой неподвижной сферической Земли, которую составляли три элемента: земля, вода, воздух и огонь (невольно напрашивается аналогия с четырьмя агрегатными состояниями вещества: твёрдым, жидким, газообразным и плазмой). Звёзды, планеты и Солнце состояли из идеального вещества - эфира. Если на Земле, где господствовали четыре вульгарных элемента, всё постоянно менялось, то на небе эфирные тела находились в вечном неизменном состоянии: равномерном круговом движении. Луна занимала промежуточное положение, а сфера, на которой она закреплена, служила границей между мирами. Каждому телу от природы было присуще два свойства: стремление к центру Земли (гравитация) и стремление от центра (левитация). Аристотель считал, что пустоты не существует, так же, как и других бесполезных вещей.

По-моему, наука в те времена основывалась на очевидных суждениях и обыденной логике (здравом смысле), а явления природы приводились в доказательство лишь там, где подходили для этой цели. В "Естественной истории" Гая Плиния Старшего (I в.н.э.) можно прочитать, например, следующее: "Земля находится в центре Вселенной, что подтверждается весьма основательными доказательствами, но главным образом равенством дня и ночи в дни равноденствия; ведь если бы Земля не была в центре, то дни не могли бы быть равными ночам. Это доказывается также при помощи диоптров и лучше всего тогда, когда во время равноденствия на одной и той же линии наблюдаются восход и заход; восход Солнца в день летнего солнцестояния находится на той же линии, что и заход в день зимнего солнцестояния. Это никоим образом не могло бы быть, если бы Земля не находилась в центре мира."

По-моему, наука в те времена основывалась на очевидных суждениях и обыденной логике (здравом смысле), а явления природы приводились в доказательство лишь там, где подходили для этой цели. В "Естественной истории" Гая Плиния Старшего (I в.н.э.) можно прочитать, например, следующее: "Земля находится в центре Вселенной, что подтверждается весьма основательными доказательствами, но главным образом равенством дня и ночи в дни равноденствия; ведь если бы Земля не была в центре, то дни не могли бы быть равными ночам. Это доказывается также при помощи диоптров и лучше всего тогда, когда во время равноденствия на одной и той же линии наблюдаются восход и заход; восход Солнца в день летнего солнцестояния находится на той же линии, что и заход в день зимнего солнцестояния. Это никоим образом не могло бы быть, если бы Земля не находилась в центре мира."

Греческий математик Клавдий Птолемей во II веке разработал, как говорят, феноменально точную для своего времени геоцентрическую модель Вселенной. Он пользовался звёздными каталогами предшественников и собственными (довольно скромными) наблюдениями. Птолемей посчитал, что равномерное движение эпициклов по деферентам, имеющим центр, совпадающий с центром Земли (как у Аполлония), не объясняет наблюдаемое движение планет. Перебрав, очевидно, множество геометрических схем, он в итоге сместил центр каждой планетарной сферы, вынеся его за пределы Земли, таким образом, что по одну сторону от центра находилась Земля, а по другую, на том же расстоянии, воображаемая точка, из которой наблюдалось бы равномерное движение  планеты. Эта точка называлась у него эквантом. Сами же сферы уже не совершали равномерного вращения, что впоследствие считалось слабым местом у Птолемея и подвергалось критике. Сам Птолемей был прекрасно осведомлён о гелиоцентрической системе (известной по меньшей мере с III в. до н.э.), более того, для расчёта таблиц движения планет он часто использовал уравнения, которые можно вывести только из гелиоцентрической системы. Но в его время эта система считалась абсурдной с точки зрения (аристотелевской) физики. Тогда полагали, что если бы Земля двигалась вокруг Солнца, то взаимное расположение звёзд на небесной сфере должно было бы меняться (наблюдался бы параллакс). Но его никому не удавалось наблюдать. Птолемей отрицал даже осевое вращение Земли, ибо, по его мнению, при вращении Земли центробежная сила должна выталкивать предметы в пространство. Он использовал и другие аргументы аристотелевских физиков: стрела, пущенная их лука точно вверх, возвращается к ногам стрелка, а камень, брошенный с вершины башни, падает к её основанию, тогда как если бы Земля вращалась, стрела и камень должны были бы существенно сместиться к западу. Короче говоря, движение Земли считалось не научным. Система Птолемея была очень удачной версией геоцентрической Вселенной и, главное, он построил соответствующую наблюдательным данным математическую модель, несколько столетий с успехом применявшуюся в астрономических расчётах (многие её элементы применяются и по сей день). Первые рукописи "Альмагеста" Клавдия Птолемея появились в Европе (в Ватикане) из Византии во второй половине XV века, а первое европейское издание (в переводе Георга Пурбаха и Иоганна Мюллера) вышло в Венеции в 1496 г.

планеты. Эта точка называлась у него эквантом. Сами же сферы уже не совершали равномерного вращения, что впоследствие считалось слабым местом у Птолемея и подвергалось критике. Сам Птолемей был прекрасно осведомлён о гелиоцентрической системе (известной по меньшей мере с III в. до н.э.), более того, для расчёта таблиц движения планет он часто использовал уравнения, которые можно вывести только из гелиоцентрической системы. Но в его время эта система считалась абсурдной с точки зрения (аристотелевской) физики. Тогда полагали, что если бы Земля двигалась вокруг Солнца, то взаимное расположение звёзд на небесной сфере должно было бы меняться (наблюдался бы параллакс). Но его никому не удавалось наблюдать. Птолемей отрицал даже осевое вращение Земли, ибо, по его мнению, при вращении Земли центробежная сила должна выталкивать предметы в пространство. Он использовал и другие аргументы аристотелевских физиков: стрела, пущенная их лука точно вверх, возвращается к ногам стрелка, а камень, брошенный с вершины башни, падает к её основанию, тогда как если бы Земля вращалась, стрела и камень должны были бы существенно сместиться к западу. Короче говоря, движение Земли считалось не научным. Система Птолемея была очень удачной версией геоцентрической Вселенной и, главное, он построил соответствующую наблюдательным данным математическую модель, несколько столетий с успехом применявшуюся в астрономических расчётах (многие её элементы применяются и по сей день). Первые рукописи "Альмагеста" Клавдия Птолемея появились в Европе (в Ватикане) из Византии во второй половине XV века, а первое европейское издание (в переводе Георга Пурбаха и Иоганна Мюллера) вышло в Венеции в 1496 г.

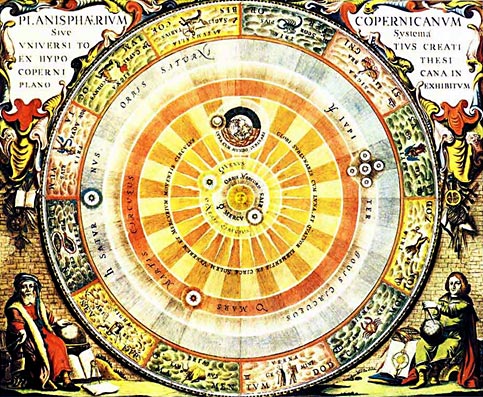

Диаметр Вселенной по Птолемею выражался в относительных единицах и составлял 9 расстояний от Земли до Солнца (астрономических единиц - а.е.). Это расстояние, в свою очередь, Птолемей приблизительно оценивал в 1200 радиусов Земли. Таким образом, если принять радиус Земли равным современному значению, то получится около 70 млн. км - меньше диаметра орбиты Меркурия. В XVI веке Николай Кузанский написал несколько философских трактатов, в которых отрицал существование неподвижного центра Вселенной, утверждал, что она бесконечна и что небесные тела и Земля созданы из одной материи. Но такие работы не подтверждались данными тогдашней науки. Мир заканчивался непреодолимой преградой - сферой неподвижных звёзд. Интересно, что применительно к пустоте понятие "бесконечность", очевидно, никого не смущало, во всяком случае некоторые авторы полагали, что за сферой звёзд находится бесконечное пустое пространство.  Примерно так же думал и сторонник аристотелевской физики Николай Коперник (в первой половине XVI века), полагая, что последняя сфера находится очень высоко (сейчас бы сказали, сильно удалена от Земли). Из-за этого допущения Коперник не мог сказать ничего конкретного об абсолютных размерах Вселенной, его теория также называла лишь относительные расстояния между планетами. По сегодняшним научным меркам гелиоцентрическая теория Коперника была чистой воды спекуляцией, призванной спасти постулат о равномерных круговых движениях, а точность составленных по ней астрономических таблиц была ниже, чем у Птолемея. Первый вариант работы с изложением гелиоцентрической системы Коперник закончил в 1515 г. Он использовал "Альмагест" в качестве своеобразного шаблона, порой полностью переписывая из него целые куски. Возможно, Коперник первоначально хотел написать переработанный вариант "Альмагеста", некий "Новый Альмагест", что было вполне в духе того времени (во вступлени к своей книге он осторожно писал: "Действительно, хотя Клавдий Птолемей Александрийский, стоящий впереди других по своему удивительному хитроумию и тщательности, после более чем сорокалетних наблюдений завершил созидание всей этой науки почти до такой степени, что, как кажется, ничего не осталось, чего он не достиг бы, мы всё-таки видим, что многое не согласуется с тем, что должно было бы вытекать из его положений; кроме того, открыты некоторые иные движения, ему неизвестные".). Пытаясь вернуть небесным телам идеальные круговые движения, Коперник рассматривает в качестве неподвижного центра Вселенной центр сферы, к которой прикреплена Земля (а вовсе не центр Солнца), а для того, чтобы объяснить отсутствие звёздного параллакса, он "отодвигает" сферу неподвижных звёзд почти в бесконечность. Земля в системе Коперника имела три равномерных движения: вокруг собственной оси, вокруг Солнца и так называемое движение по склонению (последнее - чтобы объяснить постоянное положение полюса мира на небесной сфере). Мало кто знает, что для описания движения других планет Коперник использовал эпициклы (а для Луны даже два эпицикла).

Примерно так же думал и сторонник аристотелевской физики Николай Коперник (в первой половине XVI века), полагая, что последняя сфера находится очень высоко (сейчас бы сказали, сильно удалена от Земли). Из-за этого допущения Коперник не мог сказать ничего конкретного об абсолютных размерах Вселенной, его теория также называла лишь относительные расстояния между планетами. По сегодняшним научным меркам гелиоцентрическая теория Коперника была чистой воды спекуляцией, призванной спасти постулат о равномерных круговых движениях, а точность составленных по ней астрономических таблиц была ниже, чем у Птолемея. Первый вариант работы с изложением гелиоцентрической системы Коперник закончил в 1515 г. Он использовал "Альмагест" в качестве своеобразного шаблона, порой полностью переписывая из него целые куски. Возможно, Коперник первоначально хотел написать переработанный вариант "Альмагеста", некий "Новый Альмагест", что было вполне в духе того времени (во вступлени к своей книге он осторожно писал: "Действительно, хотя Клавдий Птолемей Александрийский, стоящий впереди других по своему удивительному хитроумию и тщательности, после более чем сорокалетних наблюдений завершил созидание всей этой науки почти до такой степени, что, как кажется, ничего не осталось, чего он не достиг бы, мы всё-таки видим, что многое не согласуется с тем, что должно было бы вытекать из его положений; кроме того, открыты некоторые иные движения, ему неизвестные".). Пытаясь вернуть небесным телам идеальные круговые движения, Коперник рассматривает в качестве неподвижного центра Вселенной центр сферы, к которой прикреплена Земля (а вовсе не центр Солнца), а для того, чтобы объяснить отсутствие звёздного параллакса, он "отодвигает" сферу неподвижных звёзд почти в бесконечность. Земля в системе Коперника имела три равномерных движения: вокруг собственной оси, вокруг Солнца и так называемое движение по склонению (последнее - чтобы объяснить постоянное положение полюса мира на небесной сфере). Мало кто знает, что для описания движения других планет Коперник использовал эпициклы (а для Луны даже два эпицикла).

Существует распространённое мнение, будто богословы упорно держались за геоцентрическую систему Птолемея, полагая её более подходящей для христианского учения, и что гелиоцентрическая система долгое время считалась ересью и учёные - её сторонники преследовались. Это не совсем верно. Преследовались члены тайных оккультных обществ (например, герметисты), которые взяли гелиоцентрическую систему в качестве одного из краеугольных камней своего религиозно-политического учения о переустройстве мира. Причём взята была не сама гелиоцентрическая система, а лишь некоторые общие её положения или выводы, вроде того, что Земля не является центром Вселенной, или что сфера неподвижных звёзд находится очень далеко и, следовательно, размеры Земли очень малы по сравнению со всей Вселеной. Джордано Бруно был одним из теоретиков герметизма (из его классической работы "La Cena..." следует, что он даже не понимал учения Коперника), заговорщиком и революционером, за что его, собственно, и казнили в 1600 г. Другой известный "политический коперникианец" - монах Томмазо Кампанелла, автор знаменитой утопии "Город Солнца", имел славу колдуна и был главой бунтовщиков. Из-за экстремистской окраски систему Коперника с 1616 г. запрещалось преподавать в некоторых европейских университетах. Далёкий от политики Галилео Галилей пострадал (на старости лет) от этих политических разборок. А политизация научных работ и преследования по этой причине учёных имеют место и сегодня.

В 1605 году Иоганн Кеплер на основе анализа точнейших 15 летних наблюдений Марса, выполненных Тихо Браге, выяснил истинную форму планетарных орбит в гелиоцентрической системе: ею оказался эллипс. 15 мая 1619 года увидел свет его труд "Гармония Мира", в котором он подробно излагает закон (третий закон Кеплера), получивший впоследствии (после доработки и обобщения Исааком Ньютоном) название "закон всемирного тяготения". Кеплер пишет: “Если в каком - нибудь месте мира находятся два камня на близком расстоянии друг от друга и вне сферы действия какого бы ни было родственного им тела, то эти камни стремились бы соединиться друг с другом подобно двум магнитам”. Кеплер также заложил основы дифференциального, интегрального и вариационного исчислений, открыв тем самым дорогу новой весьма эффективной методологии познания мира, основанной на математическом анализе точных измерений. Благодаря Браге и Кеплеру точность астрономических расчётов в гелиоцентрической системе превзошла таковую в геоцентрической, поэтому надобность в последней просто отпала. Хрустальные сферы были заменены универсальной силой притяжения. Появление телескопов позволило установить, что звёзд гораздо больше, чем видно невооружённым глазом.  Ещё в конце XVI века английский астроном Томас Диггс предложил отказаться от внешней границы - непроницаемой сферы неподвижных звёзд. Галилей, одним из первых применивший телескоп для систематических астрономических наблюдений (и поплатившийся в итоге за это своим зрением), уже чётко понимал, что звёзды разбросаны в пустоте на разном удалении от Земли, и что они такие же светила, как Солнце. Допустив, что диаметры звёзд равны диаметру Солнца, Галилей вычислил относительное расстояние до звезды первой величины. Он ошибся примерно на три порядка в меньшую сторону (из-за несовершенства своей оптики: звёзды виделись в его телескоп как маленькие диски), но тем не менее вслед за Коперником раздвинул границы Вселенной, увеличив её в сотню раз. И Кеплер, и Галилей считали, что Вселенная бесконечна. Между тем измерения с помощью более совершенных телескопов показывали всё большую удалённость звёзд. В 1673 г. Джованни Кассини и Жан Рише вычислили наконец расстояние от Земли до Солнца (астрономическую единицу). Оно оказалось равным примерно 140 млн. км. Христиан Гюйгенс вычислил расстояние до Сириуса - у него получилось 28 тыс. астрономических единиц. Похоже он, как и Галилей, боялся слишком больших расстояний, во всяком случае Гюйгенс тоже ошибся в меньшую сторону: на самом деле Сириус дальше раз в двадцать. В любом случае, к началу следующего (XVIII) века Вселенная представлялась учёным как гигантский идеально точный механизм, описание которого сводится к перемещению в пустоте материальных точек под действием силы притяжения. Чтобы объяснить тот факт, что звёзды (считавшиеся тогда неподвижными) не сближаются под действием закона всемирного тяготения и не слипаются в кучу, Ньютону пришлось обратиться уже к физической модели бесконечной Вселенной, равномерно заполненной звёздами. Но эта модель была умозрительной и, в сущности, Ньютон лишь повторял мнение Кеплера. Математика тогда не умела оперировать с бесконечными множествами и бесконечная Вселенная могла рассматриваться только как парадокс. Заметим, что пространство и время в ньютоновской Вселенной не зависели от материи.

Ещё в конце XVI века английский астроном Томас Диггс предложил отказаться от внешней границы - непроницаемой сферы неподвижных звёзд. Галилей, одним из первых применивший телескоп для систематических астрономических наблюдений (и поплатившийся в итоге за это своим зрением), уже чётко понимал, что звёзды разбросаны в пустоте на разном удалении от Земли, и что они такие же светила, как Солнце. Допустив, что диаметры звёзд равны диаметру Солнца, Галилей вычислил относительное расстояние до звезды первой величины. Он ошибся примерно на три порядка в меньшую сторону (из-за несовершенства своей оптики: звёзды виделись в его телескоп как маленькие диски), но тем не менее вслед за Коперником раздвинул границы Вселенной, увеличив её в сотню раз. И Кеплер, и Галилей считали, что Вселенная бесконечна. Между тем измерения с помощью более совершенных телескопов показывали всё большую удалённость звёзд. В 1673 г. Джованни Кассини и Жан Рише вычислили наконец расстояние от Земли до Солнца (астрономическую единицу). Оно оказалось равным примерно 140 млн. км. Христиан Гюйгенс вычислил расстояние до Сириуса - у него получилось 28 тыс. астрономических единиц. Похоже он, как и Галилей, боялся слишком больших расстояний, во всяком случае Гюйгенс тоже ошибся в меньшую сторону: на самом деле Сириус дальше раз в двадцать. В любом случае, к началу следующего (XVIII) века Вселенная представлялась учёным как гигантский идеально точный механизм, описание которого сводится к перемещению в пустоте материальных точек под действием силы притяжения. Чтобы объяснить тот факт, что звёзды (считавшиеся тогда неподвижными) не сближаются под действием закона всемирного тяготения и не слипаются в кучу, Ньютону пришлось обратиться уже к физической модели бесконечной Вселенной, равномерно заполненной звёздами. Но эта модель была умозрительной и, в сущности, Ньютон лишь повторял мнение Кеплера. Математика тогда не умела оперировать с бесконечными множествами и бесконечная Вселенная могла рассматриваться только как парадокс. Заметим, что пространство и время в ньютоновской Вселенной не зависели от материи.

В начале XVIII века Эдмунд Галлей открыл собственное движение звёзд. В конце того же века Генри Кавендиш с помощью крутильных весов измерил среднюю плотность Земли, которая оказалась в пять с половиной раз больше плотности воды (вот бы порадовался Клавдий Птолемей!). Картина мира, основанная на математическом анализе и вполне доступных человеческой логике физических законах, оставалась в этом веке незыблемой.

В XIX веке наука неожиданно ушла в отрыв от здравого смысла. Появились теории (Томас Юнг и др.), опять отвергающие существование пустоты, которая заменялась эфиром - всепроникающей средой, в которой распространяются волны. В 1820-х профессор Николай Лобачевский создаёт неевклидову геометрию и с помощью астрономических наблюдений пытается найти кривизну реального пространства (измеряя сумму углов треугольника, образованного тремя звёздами). Для образованных людей того времени это была такая дикость, что митрополит Филарет, прочитав книгу Лобачевского, объявляет его учение ересью - как в добрые старые времена. Лобачевского понимал в то время только Карл Гаусс, который сам высказывал идеи о возможной кривизне пространства. В 1837 г. директор Пулковской обсерватории академик Василий Струве измеряет годичный параллакс Веги - т.е. угол, под которым с Веги виден диаметр земной орбиты и, соответственно, вычисляет достоверное расстояние до одной из ближайших к нам звёзд. Он же разрабатывает статистический метод, позволяющий рассчитывать распределение звёзд в пространстве. С помощью звёздной статистики довольно быстро удалось выяснить форму и размер нашей Галактики (тогда она считалась единственной). Струве же открыл, что свет поглощается в межзвёздном пространстве, следовательно, оно заполнено невидимой материей. В середине этого века Бернхард Риман разработал математический аппарат для анализа пространств с различными геометрическими свойствами (риманова геометрия), а в конце века Георг Кантор научил математиков оперировать бесконечными множествами. Опыты различных учёных с электричеством (в основном Майкла Фарадея) привели к созданию Джеймсом Максвеллом электромагнитной теории, которая окончательно подорвала механистические представления о мире. Из его уравнений следует, например, что поле является самостоятельным видом материи. Таким образом, к началу XX века Вселенная оказалась уже физически бесконечным пространством, заполненным эфиром, атомами и электромагнитными полями. Солнечной системе отводилось скромное место на периферии гигантского чечевицеобразного звёздного скопления - Галактики. Некоторые учёные полагали, что если отлететь в пустоту достаточно далеко, то можно увидеть весь материальный мир со стороны.

В конце XIX века в результате опытов Майкельсона и Морли, работ Хендрика Лоренца и Анри Пуанкаре, окончательно выяснилось, что скорость распространения любого взаимодействия относительно любой системы отсчёта ограничена скоростью света в вакууме, что нет никакого заполняющего Вселенную эфира и что даже понятие одновременности событий зависит от того, где разместить наблюдателя с часами. Примерно тогда же Роланд Этвеш экспериментально доказал равенство (с точностью до 5x10-9) гравитационной и инертной массы (это означает, что действие силы притяжения, перегрузок при ускорении и центробежной силы различить между собой невозможно). Это были только цветочки.

В начале XX века новые мощные телескопы и новые методики наблюдений позволили точно установить, что наблюдаемые на небе туманности являются примерно такими же звёздными скоплениями, как и та Галактика, в которой живём мы. Наблюдаемая Вселенная вновь раздвинулась на несколько порядков. В 1913 г. астроном Лоуэльской обсерватории в шт. Аризона Весто Слайфер проводил спектральный анализ туманности Андромеды. Он обнаружил, что эта галактика удаляется от Земли со скоростью порядка 100 км/сек. Проведя такие же измерения для других галактик, он (очевидно, с немалым удивлением) обнаружил, что все они с примерно той же скоростью летят по направлению от его спектрометра. К 1925 г. Слайфер обследовал сорок три галактики с тем же результатом. Вывод был очевиден: когда-то в окрестностях Земли произошёл взрыв, положивший начало Вселенной. В том же году Эдвин Хаббл, работавший на более мощном телескопе обсерватории Маунт-Вильсон, шт.Калифорния, обнаружил, что от Земли разбегаются все галактики в радиусе 100 миллионов световых лет. Хаббл установил, что скорости разбегания пропорциональны расстоянию: чем дальше галактика, тем с большей скоростью она движется от земного наблюдателя. Так же происходит при обычном взрыве, если наблюдать его из центра: обладающие большей скоростью осколки окажутся дальше. Наверное, Клавдий Птолемей порадовался бы и этому открытию, как неопровержимому доказательству центрального положения Земли во Вселенной. Но современная наука, упорно отрицающая существование абсолютной системы отсчёта или неподвижных координат, объясняет эту странность тем, что вся Вселенная равномерно, в каждой своей точке, расширяется, непрерывно увеличиваясь в размерах. При этом Галактики не расширяются: их сдерживает сила тяготения. Нетрудно догадаться, что в этом случае в прошлом Вселенная имела меньшие размеры, теоретически, полтора десятка миллиардов лет назад она имела размер точки. Из этого допущения родилась теория Большого Взрыва, 15 миллиардов лет назад положившего начало существованию Вселенной.

В 1915-17 гг. Давид Гильберт и Альберт Эйнштейн разработали общую теорию относительности. По сути дела действительность в ней окончательно подменена математической абстракцией. Эта теория заменяет силу притяжения и инерцию кривизной пространства (иначе говоря, вопрос "что такое гравитация?" подменяется вопросом "что такое пространство?"). Для бесконечной вселенной уравнения не получались, зато вроде бы всё сходилось для статичной замкнутой Вселенной. Вопрос "что находится за границами?" согласно этой теории лишён смысла, потому что сама Вселенная геометрически замкнута, и сколько бы по ней ни летали, мы никогда не найдём границы или края. Это было изящное решение, но, как и постулаты СТО, оно находится за пределами здравого рассудка. Для того, чтобы все тела во Вселенной не слиплись (не сколлапсировали) под действием гравитации=кривизны (вспомним Ньютона), последнюю пришлось в этой теории компенсировать антигравитацией (так называемым лямбда-членом). То есть, помимо закона всемирного тяготения, согласно которому тела притягиваются друг к другу с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния, ОТО добавляет аналогичный закон, описывающий отталкивание тел, сила которого, наоборот, возрастает с расстоянием. Сила отталкивания должна проявляться только на очень больших - космологических - расстояниях. Гильберт и Эйнштейн исходили из того, что силы притяжения и отталкивания в масштабах Вселенной уравновешены. Очевидно, что сами авторы ОТО понимали шаткость такого положения (неустойчивого равновесия). В ноябре 1917 г. профессор Лейденского университета Виллем де Ситтер опубликовал статью, в которой, основываясь на работе Эйнштейна (которую тот сам ему прислал), показал, что Вселенная может быть не стационарной, она может вообще не иметь обладающих массой тел и даже расширяться, и это не противоречит основным постулатам ОТО. Вселеная в модели де Ситтера обладает постоянной пространственной кривизной и имеет форму трёхмерного шара.

В 1915-17 гг. Давид Гильберт и Альберт Эйнштейн разработали общую теорию относительности. По сути дела действительность в ней окончательно подменена математической абстракцией. Эта теория заменяет силу притяжения и инерцию кривизной пространства (иначе говоря, вопрос "что такое гравитация?" подменяется вопросом "что такое пространство?"). Для бесконечной вселенной уравнения не получались, зато вроде бы всё сходилось для статичной замкнутой Вселенной. Вопрос "что находится за границами?" согласно этой теории лишён смысла, потому что сама Вселенная геометрически замкнута, и сколько бы по ней ни летали, мы никогда не найдём границы или края. Это было изящное решение, но, как и постулаты СТО, оно находится за пределами здравого рассудка. Для того, чтобы все тела во Вселенной не слиплись (не сколлапсировали) под действием гравитации=кривизны (вспомним Ньютона), последнюю пришлось в этой теории компенсировать антигравитацией (так называемым лямбда-членом). То есть, помимо закона всемирного тяготения, согласно которому тела притягиваются друг к другу с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния, ОТО добавляет аналогичный закон, описывающий отталкивание тел, сила которого, наоборот, возрастает с расстоянием. Сила отталкивания должна проявляться только на очень больших - космологических - расстояниях. Гильберт и Эйнштейн исходили из того, что силы притяжения и отталкивания в масштабах Вселенной уравновешены. Очевидно, что сами авторы ОТО понимали шаткость такого положения (неустойчивого равновесия). В ноябре 1917 г. профессор Лейденского университета Виллем де Ситтер опубликовал статью, в которой, основываясь на работе Эйнштейна (которую тот сам ему прислал), показал, что Вселенная может быть не стационарной, она может вообще не иметь обладающих массой тел и даже расширяться, и это не противоречит основным постулатам ОТО. Вселеная в модели де Ситтера обладает постоянной пространственной кривизной и имеет форму трёхмерного шара.

Теория Большого Взрыва выглядит с этих позиций так: в момент времени, отстоящий от нашего примерно на 15 миллиардов лет, небыло ничего, в том числе пространства. Затем (надо полагать, неизвестно откуда) появилось очень небольшое в объёме (близкое к точке) пространство, заполненное очень плотной энергией, которое начало разрастаться (хотелось бы спросить, относительно чего), расталкиваемое антигравитацией. В результате пространство, энергия и (появившаяся вскоре из энергии) материя эволюционировали в то, что мы сегодня наблюдаем: шарообразная (замкнутая) Вселенная, в которой царствуют гравитация и антигравитация. Никакие данные астрономических наблюдений не указывают на наличие антигравитации, однако, похоже, учёных это не смущает. Мне кажется странным и в каком-то смысле нелепым, что учёные в XX веке фактически вернулись к варианту Аристотелевской модели мира двадцати двух вековой давности, отказавшись лишь от абстрактных абсолютных координат (в центре Земли). Тем не менее очевидно, что Земля всё ещё центр Вселенной по меньшей мере геометрически, ведь на вопрос, "в какую сторону смотреть телескопу Хаббла, чтобы увидеть самые древние галактики?" любой астроном вам ответит "в любую". Объяснение этому простое: чем дальше мы заглядываем, тем дольше шёл оттуда световой сигнал, тем древнее то изображение, которое мы увидим. Я понимаю, чт это и есть пресловутое "пространство-время". Если мы ухитримся заглянуть на расстояние 15 млрд световых лет, мы (согласно принятой сегодня космологии) увидим начало времён. Именно это сделал спутник WMAP, с большой точностью измеривший фон микроволнового излучения, вызванного самыми ранними процессами Большого Взрыва (см. подробнее следующий раздел). Фактически всё это значит, что край Вселенной равноудалён от Земли. Забавно, что инопланетиане, живущие от нас, скажем, в десяти миллиардах световых лет, будут наблюдать примерно ту же картину, что и мы: край Вселенной опять окажется равноудалён от их планеты.

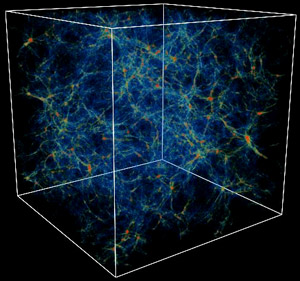

Насколько известно сегодня, законы природы строго выполняются во всех уголках наблюдаемой Вселенной - то есть она в этом смысле также поразительно однородна. Тем не менее распределение вещества в ней неоднородно - достаточно, что называется, выглянуть в окно. В очень крупных масштабах скопления галактик объединены в сверхскопления, которые, в свою очередь, тоже скапливаются в огромные образования (сверх-сверхскопления), связанные между собой более тонкими "мостиками", образуя не очень стойную ячеистую трёхмерную структуру, напоминающую рыхлый хлебный мякиш или нейроны головного мозга (см. рис. справа). Равномерность свойств материи и неравномерность её распределения в пространстве, похоже, являются противоречием. Увы, не первым и не последним.

Насколько известно сегодня, законы природы строго выполняются во всех уголках наблюдаемой Вселенной - то есть она в этом смысле также поразительно однородна. Тем не менее распределение вещества в ней неоднородно - достаточно, что называется, выглянуть в окно. В очень крупных масштабах скопления галактик объединены в сверхскопления, которые, в свою очередь, тоже скапливаются в огромные образования (сверх-сверхскопления), связанные между собой более тонкими "мостиками", образуя не очень стойную ячеистую трёхмерную структуру, напоминающую рыхлый хлебный мякиш или нейроны головного мозга (см. рис. справа). Равномерность свойств материи и неравномерность её распределения в пространстве, похоже, являются противоречием. Увы, не первым и не последним.

Как несложно заметить, каждая следующая революция в космологических представлениях сопровождалась принципиальным увеличением размеров Вселенной. Сейчас полагают, что пространство ограничено пятнадцатью миллиардами световых лет (я не смог нигде найти данных, диаметр это или радиус Вселенной - похоже, что космологам всё равно). Некоторые спекулятивные теории утверждают, что существуют физические границы этого "пузыря", за которыми можно найти другие - параллельные - Вселенные. Современная космология, как и квантовая физика, не признаёт законов человеческого мышления, уповая только на соответствие математического описания данным эксперимента (когда то же самое случится с технологией, человечество потеряет контроль за собственной цивилизацией). Эксперименты же часто заставляют пересматривать теорию. На практике получается, что каждый масштабный и дорогостоящий эксперимент, призванный продемонстрировать правильность той или иной теории, опровергает её или, по меньшей мере, ставит теоретиков в глупое положение.